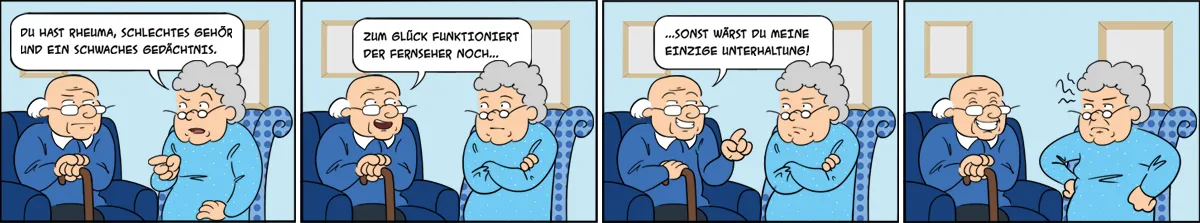

Der geriatrische Patient

Ältere Patient:innen in der Rheumatologie – Kompetente Betreuung im Praxisalltag

Willkommen auf unserer Informationsseite für medizinisches Fachpersonal!

Unser Leitfaden “Ältere Patient:innen in der Rheumatologie – Was Du bewegen kannst” bietet wertvolle Unterstützung im täglichen Umgang mit geriatrischen Rheuma-Patient:innen.

Als Rheumatologische Fachassistenz (RFA) bist du eine zentrale Vertrauensperson und wichtiges Bindeglied zwischen Ärzt:innen und älteren Patient:innen. Unsere Kitteltaschenkarte fasst kompakt zusammen, was geriatrische Patient:innen besonders macht – von Multimorbidität und Mehrfachmedikation bis hin zu kognitiven Einschränkungen und psychosozialen Herausforderungen.

Der Leitfaden bietet Dir:- Praktische Kommunikationstipps für mehr Verständnis und Vertrauen

- Konkrete Hilfestellungen bei altersbedingten Einschränkungen

- Strategien zur Förderung der Therapietreue

- Empfehlungen für den sensiblen Umgang mit psychosozialen Aspekten

Entdecke, wie du mit einfachen Mitteln den Praxisalltag für ältere Patient:innen angenehmer gestalten und gleichzeitig bessere Behandlungsergebnisse erzielen kannst.

Leitfaden “Was Du bewegen kannst”

Gedruckte oder digitale Ausgabe anfordern: Sie möchten unseren aktuellen Leitfaden in gedruckter Form lesen? Kein Problem – wir bringen ihn Ihnen gerne persönlich vorbei. Fordern Sie ihn einfach hier an, und eine Mitarbeiter:in unseres Außendienstes wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen passenden Besuchstermin zu vereinbaren.

Was macht die älteren (geriatrischen) Patient:innen besonders?

Wir haben die wichtigsten Fragen in einer Übersicht zusammengestellt, den konkreten Fragebogen findet ihr in unserer Broschüre und hier als Download in der Kurzversion.

Übersicht der wichtigsten Fragen und Bereiche, die im Rahmen der Anamnese abgedeckt werden sollten:

- Selbstständigkeit/Unterstützung:

Wie selbstständig sind Sie im Alltag? Wie sieht Ihr Alltag aus? Was meistern Sie alleine, wo

erhalten Sie Unterstützung? Wo würden Sie sich Unterstützung wünschen? - Aktuelle Beschwerden/Belastungen:

Welche Beschwerden stehen derzeit im Vordergrund? Seit wann?

Was belastet Sie aktuell am meisten? Was sollte sich verändern? - Physische Verfassung:

Welche zusätzlichen Erkrankungen/Probleme bestehen? Was sind zusätzliche Symptome

anderer Erkrankungen? Haben Sie in den letzten 6 Monaten ungewollt Gewicht verloren?

Schwitzen Sie nachts? Sind Sie häufig gestürzt? Wie steht es um Ihren Appetit? Wie viel

trinken Sie pro Tag? - Psychologische Verfassung:

Fühlen Sie sich häufig traurig oder antriebslos? Haben Sie Interesse an Aktivitäten, die Ihnen

früher Freude bereitet haben? Haben Sie Ziele und Wünsche für die Zukunft? - Soziale Kontakte:

Haben Sie ausreichend soziale Kontakte? Fühlen Sie sich einsam? Wer hilft Ihnen im

Alltag / beim Arztbesuch? - Aktuell relevante Themen, die eventuell die Erkrankung in den Hintergrund drängen:

Haben Sie aktuelle Herausforderungen in der Partnerschaft, in der Familie oder im

Freundeskreis? Gibt es eine besondere finanzielle Belastung?

Kitteltaschenkarte “Was Du bewegen kannst” – Kurz & knackig

Gedruckte oder digitale Ausgabe anfordern: Sie möchten unsere aktuelle Kitteltaschenkarte in gedruckter Form lesen? Kein Problem – wir bringen ihn Ihnen gerne persönlich vorbei. Fordern Sie ihn einfach hier an, und eine Mitarbeiter:in unseres Außendienstes wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen passenden Besuchstermin zu vereinbaren.

Mögliche Ableitungen und direkte Empfehlungen

-

Selbstständigkeit / Unterstützung

Mögliche Ableitungen:

- Patient ist in Grundverrichtungen (Körperpflege, Anziehen, kleine Haushaltstätigkeiten) noch selbstständig, benötigt jedoch Unterstützung bei Mobilität, schwerer Hausarbeit und organisatorischen Dingen (z. B. Arzttermine).

- Es besteht ein erhöhter Bedarf an alltagspraktischer Unterstützung, z. B. durch Angehörige, ambulante Pflegedienste oder Sozialarbeit.

- Fehlende Selbstständigkeit kann Einfluss auf den Krankheitsverlauf, das Therapiemanagement und die psychische Verfassung haben

Was ist zu tun:

- Assessment zur Mobilität und Selbstständigkeit (z. B. Barthel-Index, Tinetti-Test) durchführen.

- Bei Bedarf Hilfsmittelberatung (Rollator, Greifhilfen etc.) empfehlen.

- Kontakt zu Sozialdienst oder Pflegeberatung herstellen zwecks Organisation von Unterstützung im Alltag (z. B. Haushaltshilfe, Fahrdienste).

- Anregen über mögliche Pflegegrad-Einstufung nachdenken.

-

Aktuelle Beschwerden / Belastungen

Mögliche Ableitungen:

- Chronische Erschöpfung und Schlafprobleme mindern Lebensqualität und Funktionsniveau.

- Psychosoziale Belastung durch eingeschränkte Leistungsfähigkeit.

- Psychische Belastung beeinflussen Adhärenz und vermindern aktive Mitarbeit

Was ist zu tun:

- Schmerzassessment unter Berücksichtigung geriatrischer Parameter durchführen

- Speziell nonverbale neben der verbalen Kommunikation wahrnehmen und nachfragen

- Zusammenarbeit mit ärztlichem Team zur Optimierung der Schmerztherapie.

- Gesprächsangebot machen, ggf. Weiterleitung an psychologische oder psychosoziale Dienste.

-

Physische Verfassung

Mögliche Ableitungen:

- Multimorbidität (z. B. Bluthochdruck, Arthrose, Rückenschmerzen) erfordert ganzheitliche Betreuung.

- Kein akuter Gewichtsverlust, aber Schwindel und gelegentliche Stürze deuten auf Sturzrisiko hin.

- Normale Trinkmenge, Appetit teilweise reduziert → Monitoring sinnvoll.

Was ist zu tun:

- Durchführung eines geriatrischen Assessments, inkl. Sturzrisiko- Analyse (z. B. Timed Up and Go-Test).

- Sturzprophylaxe einleiten: Umfeld anpassen, ggf. Physiotherapie oder Bewegungsprogramme empfehlen.

- Appetit und Flüssigkeitszufuhr beobachten, insbesondere bei Schmerzspitzen oder Medikamentenveränderung.

- Engmaschige Kommunikation mit Hausarzt und Rheumatologe bzgl. Begleiterkrankungen.

-

Psychologische Verfassung

Mögliche Ableitungen:

- Antriebslosigkeit und sozialer Rückzug, aber noch Ziele vorhanden → Hinweise auf mögliche depressive Verstimmung, aber keine manifeste Depression.

- Interesse an Aktivitäten vorhanden, aber durch körperliche Einschränkungen gehemmt.

- Psychologische Verstimmungen werden häufig mit dem Alter assoziiert

Was ist zu tun:

- Screening auf Depression (z. B. Geriatrische Depressionsskala) durchführen.

- Angebote zur aktivierenden Pflege, Tagesstrukturierung, ggf. Ergotherapie.

- Förderung sozialer Kontakte

- Ressourcenorientiertes Gespräch führen (z. B. über Ziele, Wünsche, frühere Interessen).

-

Soziale Kontakte

Mögliche Ableitungen:

- Patient:in hat ein eingeschränktes soziales Umfeld, da er/sie Kontakte nicht pflegen kann

- Fehlende oder weiter entfernt lebende Angehörige können sich um den/die Patient:in nicht kümmern

- Patient berichtet über Einsamkeit und fehlende Bezugspersonen, was zu Rückzug, depressiver Stimmung und vermindertem Therapieerfolg führen kann

- Unterstützung im Alltag und bei Arztbesuchen erfolgt durch Angehörige oder Nachbarn – ist jedoch nicht immer zuverlässig.

- Es besteht Gefahr der sozialen Isolation, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität oder fehlendem sozialen Netzwerk.

Was ist zu tun:

- Alleinlebende Patient:innen brauchen oft emotionale Stärkung – ein freundlicher Ton kann viel bewirken.

- Verlust- oder Trauererfahrungen sind häufig präsent. → Mit Empathie begegnen, ggf. ärztliche Gesprächsanregung geben

- Tagesstruktur schaffen: Feste Zeiten für Mahlzeiten, Spaziergänge, Telefonate oder kleine Rituale geben Halt

- Lebensfreude aktivieren: Sich selbst kleine Freuden bereiten – z. B. Lieblingsmusik hören, gut essen, sich pflegen – stärkt das Wohlbefinden

- Technik nutzen: Auch ältere Menschen können mit Tablets oder Smartphones Videoanrufe führen oder Online-Gruppen beitreten

- Hobbys wieder entdecken: Malen, Musik, Lesen, leichte Gartenarbeit, etc. geben Lebensfreude und ggf. Kontakte

- Durchführung eines Assessments zur sozialen Situation (z. B. Lubben Social Network Scale).

-

Aktuelle Anlässe

Mögliche Ableitungen:

- Erkrankung / Verlust eines Angehörigen oder eines Freundes/einer Freundin

- Differenzen mit Familienangehörigen u.a. zu Aspekten der Betreuung und der Pflegesituation des Patienten

- Patient ist aktuell stark mit familiären Konflikten oder einer Trauersituation beschäftigt, was sich negativ auf Krankheitsbewältigung und Motivation zur Therapie auswirkt.

- Finanzielle Sorgen oder Wohnsituation (z. B. Barrieren in der Wohnung, Angst vor Heimunterbringung) belasten zusätzlich.

- Krankheitssymptome werden durch zusätzliche Faktoren in den Hintergrund gedrängt, Risiko von Vernachlässigung von Behandlungen oder Terminen besteht.

Was ist zu tun:

- Erfassung der psychosozialen Belastung (z. B. durch Gespräch, standardisierte Skalen).

- Bei Verlust und Differenzen: Emotionale Stärkung geben

- Bei Verlust und Differenzen: Zum Gespräch mit Familienangehörigen und Freunden motivieren

- Kontakt zu Patientenorganisationen anbieten (z.B. Deutsche Rheuma-Liga). Diese bieten umfassende Informationen und Beratung zu sozialen Leistungen für Menschen mit Rheuma. Dazu gehören:

– Krankengeld (bis zu 78 Wochen bei Arbeitsunfähigkeit)

– Erwerbsminderungsrente

– Pflegeversicherung

– Schwerbehindertenausweis

– Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (über das Sozialamt bei geringem Einkommen)

– Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Ressourcenorientiertes Gespräch: Förderung von Coping-Strategien, Vermittlung von Entlastungsangeboten

Du kümmerst Dich um Deine Patient:innen –

wir kümmern uns darum, dass Du dabei bestmöglich unterstützt wirst.

Unser besonderer Dank gilt den Autorinnen Patricia Steffens-Korbanka und Ines van der Heusen, die mit ihrer Expertise und ihrem Engagement maßgeblich zur Erstellung dieses Contents beigetragen haben.

Patricia

Patricia Steffens-Korbanka

RFA rheumpraxis an der hase, Osnabrück

Ines

Ines van der Heusen

Arbeits- und Organisationspsychologin, Erfolgsprinzip Berlin